|

|

||||||||

|

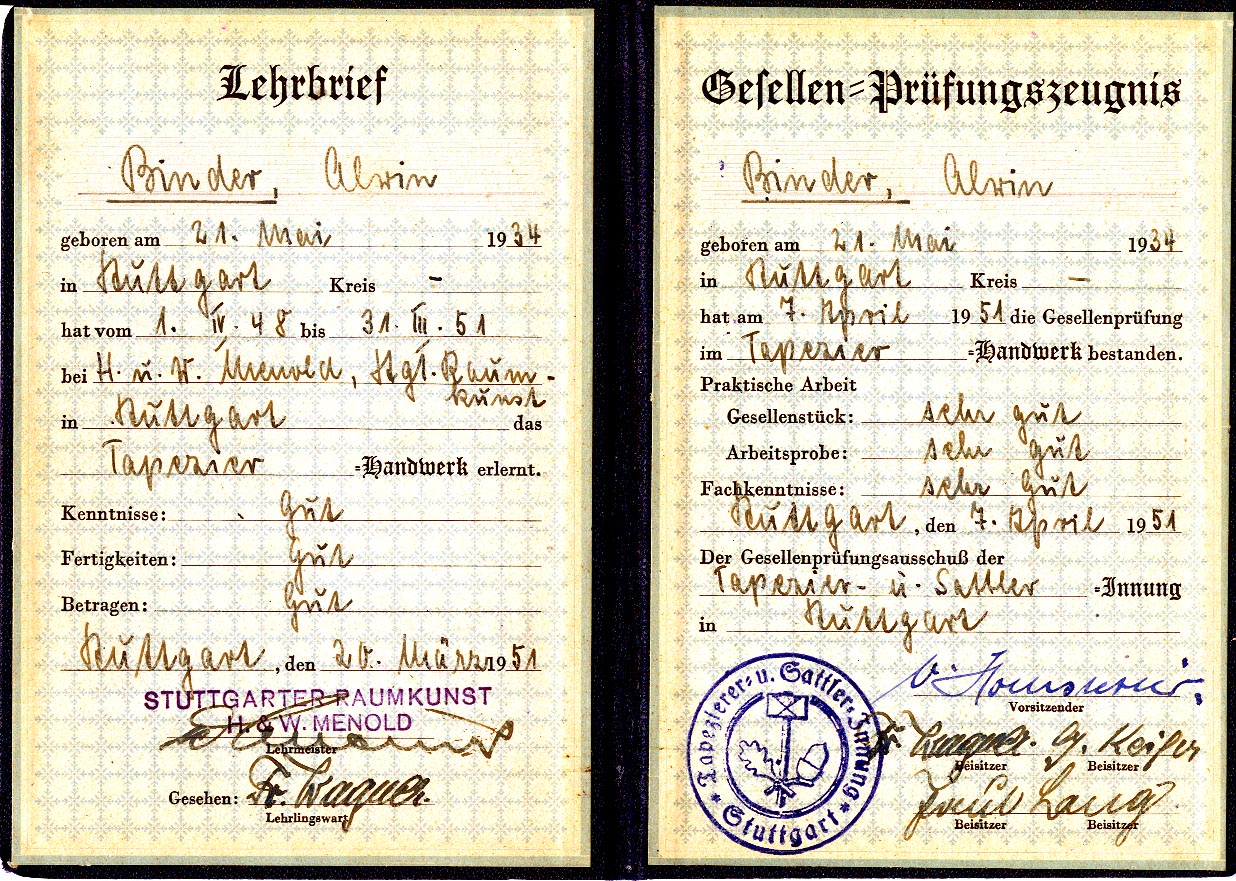

Polsterer und Dekorateur vor langer Zeit Wie ist ein junger Mensch zu preisen, der nie darüber nachdenken muss, was er einmal werden soll! Aber was macht der Sohn eines Steinmetzen, der zwei Großväter hat, die Maurer sind, wenn er so schmächtig aussieht, dass ihm niemand rät, auf den Bau zu gehen, und wenn er selber dazu auch keine Lust hat, weil er sich vor Nässe und Kälte fürchtet? Ich zum Beispiel erinnerte mich daran, dass ich in der Schweiz einen Onkel hatte, der „Tapezierer” war und ein kleines Geschäft besaß, und so habe ich, wenn jemand fragte, was ich werden will, kühn geantwortet: „Tapezierer und Dekorateur”, ohne zu wissen, was das genau ist. Glücklicherweise lud mich dieser Onkel im Jahre 1947 ein, für drei Monate bei ihm zu leben, eigentlich nicht, um mir den Beruf vorzuführen, sondern um meinem unterernährten Körper etwas aufzuhelfen. Da ich in der Schweiz nicht schulpflichtig war und mich der Lehrer nur ‘mitlaufen’ ließ, ohne sich um mich zu kümmern, ließ ich Schule Schule sein und war die meiste Zeit in der Werkstatt und auf Kundschaft. Mein Onkel arbeitete alte Rosshaar- und Kapok-Matratzen sowie Polstermöbel auf, gelegentlich polsterte er auch ein neues Stück; er tapezierte Wohnungen und Geschäftsräume, vor allem aber wurden neue Vorhänge angefertigt und montiert. Nur Teppiche und Linoleum führte er nicht. Ich schraubte meistens Riloga-Schienen auf, strich Tapetenbahnen ein und schnitt Tapetenkanten ab. Als ich die Schweiz um 16 Pfund schwerer wieder verließ, war ich entschlossen, auch „Tapezierer” zu werden. Damals nach dem Krieg, als Deutschland noch „in Trümmern lag” und laut Morgenthau-Plan bloß ein Agrarstaat sein sollte, gaben viele Menschen nur dem Handwerk eine Zukunft. Man konnte damit rechnen, dass es mit dem Aufbau des Zerstörten für alle Berufe Arbeit geben müsste, die an der Errichtung und Einrichtung von Wohnungen beteiligt sind. Deshalb hatte ich ein gutes Gefühl, als ich auf das Arbeitsamt ging, um mir Adressen für Lehrstellen geben zu lassen. Es wurden mir zwei angeboten. Der eine Betrieb war eine richtige „Klitsche”, es wurde dort fast nur tapeziert. Wie mir später der Lehrling, der an meiner Stelle dort gelernt hat, sagte, musste er während der gesamten Lehrzeit fast nichts anderes tun als einen Pritschenwagen mit Tapezierwerkzeug und Tapeten durch Stuttgart ziehen und beim Tapezieren helfen. Bei der Gesellenprüfung machte er seinen ersten - und dementsprechend schlechten - Sesselsitz, und der wäre noch schlechter geworden, wenn er nicht im Werkstatt-Unterricht der Gewerbeschule ein bisschen polstern gelernt hätte. Die andere Lehrstelle gehörte zu einem Stuttgarter Einrichtungshaus, das damals nur eigene Modelle verkaufte, die in der eigenen Schreiner- und Polster-Werkstatt hergestellt wurden. Es gab auch eine Dekorationsabteilung, aber damit sollte ich nur wenig zu tun haben. Dem Meister der Polsterei erschien ich zu schwächlich, deshalb fragte er mich, welche Note ich in Geometrie hätte. Anerkennend nickte er zu meiner Eins, und obwohl ich heute noch nicht weiß, wie man mit Kenntnissen in Geometrie körperliche Schwächen ausgleichen kann, wurde schließlich vereinbart, dass ich am 5. April 1948 mit der Lehre beginnen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch keine vierzehn Jahre alt. Eine enge Wendeltreppe führte zu der Werkstatt im zweiten Stock. Oben, vor dem Eingang, warteten einige Männer. Jemand fragte, ob ich der Neue sei, und auch die Lehrlinge, die ein bzw. zwei Jahre vor mir waren, standen an der Tür. Endlich kam der Meister die Treppe herauf. Wer einen Hut aufhatte, nahm ihn ab, aber der Meister behielt den seinen auf und gab den Gruß der übrigen kaum zurück. Ich hatte kein gutes Gefühl. In meinem Arbeitsmantel, den ich auf Bezugsschein gekauft hatte, kam ich mir komisch vor. Der Meister sagte mir, ich solle mich dem Oberstift anschließen, um mich in meine Arbeit einweihen zu lassen. Zuerst gingen wir zur Zupfmaschine. Diese Maschine wäre in Ordnung gewesen, wenn sie einen Riemen zum eingebauten Staubsauger gehabt hätte. Es staubte manchmal so stark, dass man im Nebel stand und kaum atmen konnte. Franz (alle Namen sind geändert), mein Oberstift, warnte mich davor, mit den Fingern zu nah an die Walzen zu kommen, die das Polstermaterial, das gezupft werden sollte, hineinzogen. Zur Warnung zeigte er mir seine rechte Hand, an der die Finger um gut ein Drittel gekürzt waren. Die Maschine war so gebaut, dass ein kleiner Mensch, wenn er vor der Maschine stand, seine Hände ungehindert bis zu den Walzen durchschieben konnte. Franz war, als das Unglück geschah, erst zehn Tage in der Lehre. Sobald er fühlte, dass seine Finger von der Walze erfasst waren, drehte er in seiner Angst, statt die Maschine auszustellen, den Stromschalter zweimal weiter und schaltete so den Motor gleich wieder ein. Seit damals schob er das Zupfmaterial nur noch mit einem Stock zu den Walzen. Gezupft wurde vor allem Reißwolle, ich weiß nicht, aus welchen Resten die hergestellt war, und Werg, das stank und staubte. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, in den Lärm der Maschine hinein innig und laut zu singen. Ich glaubte, man höre es nicht, aber es war sowohl in der Werkstatt wie auf der angrenzenden Geschäftsstraße deutlich zu hören. Daneben verwendete man Seegras, das aber an keinem See, sondern im Wald gemäht worden und oft mit kleinen Zweigen und Ästchen durchsetzt war. Es war nicht gesponnen und in Stränge gedreht, sondern einfach in Ballen gepresst. Das Polstermaterial wurde in großen Körben, die man zuerst auf den Oberschenkel und dann mit Schwung auf den Rücken nahm, in die Werkstatt hochgetragen. Einmal schaffte ich es nicht, den mit Wolle gefüllten schweren Korb auf dem Rücken zu halten, so dass alles, ich eingeschlossen, die Wendeltreppe hinunterpolterte. Außer der Materialbeschaffung gehörte zu den Aufgaben der jüngeren Lehrlinge, für Meister und Gesellen - und zwar auch noch für den Meister und die Gesellen der Fertigmacherei - das Frühstück einzukaufen. Eine halbe Stunde vor der Vesperpause nahm man zwei große Taschen und ging von Mann zu Mann, um jeden zu fragen, ob er etwas zu essen oder zu trinken brauche. (Die Näherin wollte nie etwas geholt haben.) Das waren an die zwanzig Leute. Man kaufte in einem Feinkostgeschäft Getränke, Käse und Wurst und in einer etwas abgelegenen Bäckerei Brot und Brezeln. Für alles brauchte man Lebensmittelmarken; es gab Brezeln aus Schwarzmehl und Weißmehl, und für beide Sorten gab es besondere Marken, die dann mit den Leuten wieder besonders abgerechnet werden mussten. Das alles war kaum in einer halben Stunde zu schaffen, und die länger gebrauchte Zeit fehlte dann für das eigene Frühstück. Manchmal schenkte einem die Bäckersfrau eine Brezel, und das entschädigte in einer Zeit, in der die Kalorienzuteilung „Thema Nummer eins” war, für vieles. Als das Geld nach der Währungsreform (20. Juni 1948) wieder etwas wert war, wurde es jedoch unmöglich, in einer halben Stunde das Frühstück beizuschaffen und abzurechnen. Irgend jemand hatte gehört, es gebe irgendwo sogenannte „Gänseleberwurst”, das war Leberwurst, die man ohne Marken, aber dafür sehr teuer bekam. 100 g kosteten damals, als der beste Geselle in der Stunde 1,40 DM verdiente, über eine Mark. (Eine Flasche Bier kostete 50 Pfennige und eine Zigarette – tabakmarkenfrei - 20 Pfennige.) Unglücklicherweise wusste ein anderer in einer ganz anderen Gegend auch ein günstiges Angebot, und da die Lebensmittelmarken auch lange nach der Währungsreform nicht abgeschafft waren und dies das Abrechnen erschwerte, blieb für das eigene Frühstück so gut wie keine Zeit mehr. Einmal wurde ich beinahe gelyncht. Ich hatte zwei Schachteln Zigaretten - „Colly” - für die ganze Belegschaft bekommen und sollte sie an die verteilen, die in dem Feinkostgeschäft am meisten einkauften. Ich wurde so beschimpft und bedrängt und tätlich angegriffen, dass ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Der Meister rettete mich, indem er die ihm zugedachten Zigaretten zurückgab. Karl, der ein Jahr vor mir in die Lehre gekommen war, hielt sich beim Einkaufen dadurch schadlos, dass er im Feinkostgeschäft an der Stelle, wo wir das Leergut hinstellten, einige Bier- und Sprudelflaschen zu den seinigen herüberschob und auf diese Weise für mehr Flaschen Pfand bekam, als er gebracht hatte. Um 10.30 Uhr war es für mich und einen der beiden älteren Lehrlinge Zeit, zwei große, isolierte Essenskanister und einen Aluminiumtopf mit Henkel zu nehmen, zur Straßenbahnhaltestelle zu eilen und nach Bad Cannstatt zu fahren, um dort Essen für die Belegschaft zu holen. Es war nicht einfach, in den überfüllten Straßenbahnen diese schweren Kanister zu transportieren und pünktlich zur Mittagszeit zurück zu sein. Es musste schnell ein Tisch aufgebaut, das Essen verteilt und anschließend alles abgebaut und das Essensgeschirr abgewaschen werden. Bis das alles geschafft war, war es 13.30 Uhr. Vor der Währungsreform war das Essen ein schrecklicher Fraß, aber man war glücklich über fast alles, was sich essen ließ. Später bezog man das Essen aus einer näher gelegenen Küche in der Innenstadt, wo auf der Straße und in den Parks aufgegriffene Frauen arbeiten mussten. In meiner Erinnerung schälten sie mit ungewaschenen Händen Kartoffeln und sangen dabei „Wenn bei Capri die rote Sonne ins Meer versinkt ...”. Wenn die Polstergestelle und das Polstermaterial hergeschafft, wenn Couch-Rückenkissen mit Reißwolle gefüllt, zugenäht und geklopft waren, wenn die Heizung für vier Stockwerke in Gang gesetzt und in Gang gehalten war, wenn weder für den Meister noch für die Gesellen Essen, Trinken und Rauchwaren besorgt werden musste und wenn ich nicht angefordert wurde, um beim - oft stundenlangen - Ausliefern von Holz- und Polster-Möbeln zu helfen, durfte ich hoffen, dass es eine Arbeit für mich gab, die mit dem Beruf zu tun hatte, den ich erlernen wollte. Aber fast immer hieß es, ich solle - von Hand mit einer gebogenen Nadel - nähen. Es ist heute unvorstellbar, wie viel in unserer Werkstatt von Hand genäht wurde. Zum Beispiel alle Sitz- und Rückenkissen. Bei dem Sitzkissen einer dreiteiligen Couch bedeutete dies, dass mindestens elfmal die Strecke von drei Metern zu nähen war, dabei sind die 3,10 m Kordel, die ebenfalls angenäht werden mussten, noch nicht mitgerechnet. Da lag es nahe, die billigen Lehrlinge (sie verdienten im Monat 25/35/45 DM; gegen Ende meiner Lehrzeit wurden die Sätze um 10 Mark erhöht) diese Arbeit machen zu lassen. In meiner dreijährigen Lehrzeit habe ich, - von den Nebenarbeiten abgesehen - von September bis Weihnachten nur genäht. Und im Dezember arbeitete man wöchentlich nicht nur fünfmal neuneinhalb Stunden, sondern auch am Sonnabendvormittag und hängte abends zwei bis drei Stunden an. Wir Lehrlinge mussten jeden Abend die Werkstatt kehren, am Wochenende auch den Hof und die Lagerräume. Weil - auch noch lange nach der Währungsreform - vor allem Werg verarbeitet wurde, war der Werkstattboden übersät mit kleinen Strohstückchen. Damit es beim Kehren nicht staubt, wurde dieser Boden mit Wasser besprengt. So war es unvermeidlich, dass nach dem Abtrocknen der ausgetretenen und rissigen Bretter die Strohstückchen noch dalagen, die das Wasser festgehalten hatte. Das heißt, wenn der Meister wollte, konnte er immer behaupten, die Werkstatt sei nicht sauber gekehrt. Und das tat er fast immer, wenn er aus irgendeinem Grunde abends länger dableiben musste. Mit Argumenten war gar nichts zu machen. Beispielsweise hatten wir einen Handbesen, an dem nur noch ein Wisch kurzer Haare war. Man brachte fast nichts auf die Kehrschaufel. „Wir brauchen einen neuen Kehrwisch!”, sagte ich zum Meister. Er sah mich überrascht an: „Nun habe ich diesen Kehrwisch zwölf Jahre, und zwölf Jahre war dieser Kehrwisch gut, und nun kommst du, und plötzlich soll er nichts mehr taugen!” Ich dachte, das sei ein gut gespielter Witz, und lachte herzhaft. Aber fast hätte ich eine Ohrfeige bekommen, so ernsthaft war es gemeint. Und wir mussten uns weiterhin mit diesem nichtsnutzigen Ding abplagen, das wir dann meistens durch den großen Besen ersetzten. Mein Mittel- und mein Oberstift hatten mich schon bald gewarnt, dass der Meister die Lehrlinge prügle. Ich glaubte das nicht, denn in den ersten vier Wochen war er freundlich. Aber dann, beim Wochenendputz, rief er uns zu sich. Es gab zwei sogenannte Lumpensäcke. In den einen warfen wir abends die Abfälle der Bezugsstoffe, in den andern Nessel- und Juteabfälle, auch Abfälle der Papierleinwand, die damals viel verwendet wurde. Der Meister hatte aus dem Jute-Sack ein größeres Stück hervorgezogen und fragte uns, wer das weggeworfen habe. Das konnte keiner wissen. Franz, der Oberstift, sagte, in letzter Zeit habe immer „der Kleine” die Lumpen aufgesammelt. Darauf leerte der Meister die beiden gefüllten Säcke aus und fand ein größeres Stück Abfall, das lange vor meiner Zeit in den Sack gekommen sein musste. Nun wollte er wissen, wer von den beiden dieses Stück weggeworfen hatte. Als niemand etwas sagte, nahm er die Köpfe der beiden Großen und schlug sie über dem meinen zusammen. Franz weinte fast, als er antwortete: „Ich sage ‘Ja’, aber ich war’s nicht.” - „Dann brauchst auch nicht Ja zu sagen, du dummer Mensch!” Es ging nicht mehr lange, bis er mich zum erstenmal schlug. Ich weiß nicht mehr warum. Jeder Anlass war dafür gut. Zum Beispiel waren die Wände der engen Wendeltreppe nur mit Leimfarbe geweißt, so dass wir leicht daran streifen konnten, wenn wir die fertigen Polstermöbel in den Hof hinunter zu tragen hatten. Karl wurde einmal geschlagen, weil er in der Frühstückspause das bekannte Buch „Die Heilige und ihr Narr” las. Er machte sich aber wenig daraus. Wenn ihn der Meister schlug, legte dieser starke junge Mann seine Arme so geschickt um den Kopf, dass er wie eingeigelt dastand und ihn die Schläge nicht weiter juckten. Ich dagegen war schwächlich und sehr empfindlich, fühlte mich gekränkt und innerlich verletzt. Aber zugleich war ich stolz und schämte mich für meinen Meister, so dass ich meinem Vater nichts davon erzählte. Einmal hatten wir für kurze Zeit einen Kraftfahrer als Betriebsrat, der meinte freilich, ich sei feige, sonst würde ich den Meister anzeigen. Denn es sei nicht erlaubt, Lehrlinge zu schlagen. An unserer Statt beschwerte er sich, ich glaube beim Gewerbeaufsichtsamt, und tatsächlich kam von dort ein Herr und wollte mich sprechen. Aber nicht unter vier Augen, sondern ich wurde im Beisein von meinem Meister und meinem Chef, dem die Firma gehörte, gefragt, ob es wahr sei, dass ich geschlagen werde. Ich hatte solche Angst und war so feige, dass ich den Betriebsrat im Stich ließ und die Sache herunterspielte, obgleich mir klar war, dass ich hätte allein befragt werden müssen. Statt darauf zu bestehen, gab ich klein bei. Noch heute schäme ich mich, aber nicht mehr für den Meister, sondern für mich. Solange dieser Betriebsrat in der Firma war, wurden wir nicht mehr geschlagen. Aber an demselben Tag, als er die Firma verließ, wussten Karl und ich, was uns blühte, und beide bekamen wir an diesem Tag die erwarteten - und wegen unserer Feigheit auch verdienten - Prügel. Wir drei Lehrlinge waren eine merkwürdige Gruppe. Dass Franz, der Oberstift, mit seiner verkürzten Hand die Lehre nicht aufgeben musste, war seltsam genug. Aber er konnte alles Werkzeug handhaben, sogar mit der gebogenen Nadel nähen (und zum Nähen wurde er vor allem gebraucht). Ich kann verstehen, dass er diesen Beruf nicht liebte. Er war freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz, wo sein Vater beschäftigt war, und wenn ich mich nicht täusche, ist er bald nach der Lehre ebenfalls dort untergekommen. Karl gestaltete sonntags in einer evangelischen Kirche den Kindergottesdienst. Eines Tages ohrfeigte er seinen eigenen Vater, so dass dieser sich bei unserem Meister über seinen Sohn beschwerte. Einmal sagte er, er habe in der Gewerbeschule gelernt, dass Linoleum nicht Linóleum heiße, sondern Linoléum. Denn so schreibe man es auch. - Vor der Währungsreform und auch noch einige Zeit später, als es keinen Nessel gab, verarbeiteten wir Seide aus benutzten Militärfallschirmen. Davon hatten wir ziemlich viele. Wir Lehrlinge mussten sie in handliche Stücke schneiden, wobei oft noch Stellen mit Blutflecken zu beseitigen waren. Als diese Phase vorbei war, entdeckten wir noch drei Fallschirme, von denen niemand etwas wusste. Wir einigten uns, dass jeder einen Fallschirm mit nach Hause nähme. Doch bald plagte Franz und mich das schlechte Gewissen. Wir brachten unsere Beute wieder zurück, und Karl nahm auch diese noch zu sich. Als ich ihn zuletzt sah, arbeitete er als Kraftfahrer. – Ich musste länger als meine Vorgänger Jungstift sein. Denn der nächstfolgende Jahrgang kam nicht wie ich im Frühjahr, sondern erst im Herbst aus der Schule. Der neue Lehrling hieß Seppl, und seine erste Leidenschaft galt dem Schuhplatteln. Er brachte mir einige Melodien bei, die ich im Heizungskeller, wo wir allein waren, auf der Mundharmonika spielte, so dass er dazu hüpfen und sich auf Schenkel, Hintern und Schuhsohlen schlagen konnte. Außerdem las er bei jeder Gelegenheit „Buffalo Bill”. Er war im Wilden Westen besser zu Hause als in unserem Betrieb. Erst mein zweiter Jungstift, Uwe, war meine ganze Freude. Wie Karl ließ er sich durch nichts aus der Ruhe bringen, aber gleichzeitig war er geistreich und witzig. Als ihn der Meister einmal dazu antreiben wollte, ein großes Stück Pappe schneller zu einem Gesellen zu bringen, und deshalb mit einem Sago-Besen auf ihn einhieb, hielt er sich die Pappe über den Kopf und ging seelenruhig weiter. Es ist heute schwer vorstellbar, wieviel Macht ein solcher Meister über die Arbeiter hatte. Er war Angestellter, also etwas Besonderes; was für Arbeiter galt, galt für ihn nicht. In der Werkstatt hing ein großes Schild: „Rauchen verboten!” Aber der Meister zündete fast eine Zigarette an der anderen an. Die Kante seines Zuschneide-Tisches war schwarz, weil er manchmal vergaß, seine Zigarettenkippe rechtzeitig wegzunehmen. Einmal hielt sich ein Polsterer nicht an das Rauchverbot, sondern sagte, was der Alte dürfe, dürfe er auch. Aber er kam an den Falschen. Um sein Gesicht nicht ganz zu verlieren, umkränzte er das Rauchverbotsschild mit schwarzem Eulancrin, einem Polstermaterial. Wir jedoch wussten schon, dass ihm bei der nächsten Gelegenheit gekündigt wurde. Zwar nicht durch ein Plakat, aber nicht weniger deutlich war es verboten, während der Arbeit mit Kollegen zu sprechen. Manche umgingen es, indem sie miteinander flüsterten, so dass der Meister in seinem durch Glasfenster abgetrennten Raum nichts davon hörte, manche aber waren andere Arbeitsverhältnisse gewohnt und redeten unbekümmert drauflos, bis sie, ohne zu wissen warum, sich nach einer neuen Stelle umsehen mussten. Alles hing von der Laune des Meisters ab. Sehr schlecht war es, wenn er guter Stimmung zu sein schien. Er pflegte nur ein einziges Lied zu pfeifen: „Wer uns getraut? - Der Dompfaff!” aus dem „Zigeunerbaron”. Wenn er dies pfiff, fing ich an zu zittern. Es konnte jeden treffen. Er war beispielsweise fähig, ohne Ursache einem hervorragenden Gesellen vorzuwerfen, er sei zu langsam und solle in vierzehn Tage seine Papiere abholen. Dabei waren, obgleich im Stundenlohn gearbeitet wurde, die stillschweigend für die einzelnen Stücke erwarteten Zeiten niedriger, als man sie im Akkord hätte festsetzen können. Nachher tat es ihm oft leid, aber die Polsterer hatten ihren Stolz, und keiner stimmte einer Rücknahme der Kündigung zu. Besonders lächerlich machte sich der Meister, weil er ständig seinen Sohn über alle anderen pries. Er konnte zu einem Gesellen hintreten, ihn bei der Arbeit beobachten und sagen: „Mein Sohn Peter ist zehn Jahre alt, wenn ich dem einen Tapezierer-Hammer in die Hand gebe, dann macht er diesen Sessel besser und schneller als Sie.” Auch ich wurde anfangs bei jeder Gelegenheit mit diesem Wundersohn Peter verglichen, so dass ich einen Hass auf ihn hatte und mir wünschte, ihn endlich einmal zu sehen. Eines Nachmittags besuchte er seinen Vater. Es war ein schwächliches Kind, das wahrscheinlich keinen Gurtstift in ein Polstergestell gebracht hätte. Mein Glück war es, dass er noch Hausaufgaben zu machen hatte und nicht wusste, wie sie gingen. Der Meister wusste es auch nicht, und die ganze Sache war ihm peinlich. Er ging mit der Rechenaufgabe zur Näherin und dann von Geselle zu Geselle, aber sie konnten ihm alle nicht helfen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als mich zu fragen und sich von mir die Lösung zeigen zu lassen. Von da an wurde ich von „Meinem Sohn Peter” verschont. Während die Arbeiter die Wendeltreppe hinunter und über den Hof gehen mussten, wenn sie auf die - ziemlich schmutzige und verwahrloste, von uns Lehrlingen am Wochenende mit Salzsäure zu reinigende - Toilette wollten, gingen der Meister und die Näherin durch einen brückenartigen, aber geschlossenen Übergang ins Vorderhaus, wo die Verkaufs- und Büroräume waren und wo für die dort Beschäftigten eine saubere Toilette war. Manchmal wurde der Meister auch aus geschäftlichen Gründen „nach vorne” gerufen. Das waren die Minuten, in denen Stimmung in die Werkstatt kam. Jetzt wurden Witze und Erlebnisse erzählt, Lieder gesungen und gepfiffen, oder es wurde irgendwelcher Blödsinn getrieben. Glücklicherweise hörte man, wenn der Meister zurückkam, so dass auf ein Zeichen hin alles wieder still wie vorher war. Wenn der Meister die Werkstatt verließ, war das auch das Signal für den Gesellen, der unter der Uhr arbeitete. Er hatte die Aufgabe, den ganzen Tag über dem großen Zeiger immer wieder einen kleinen Stoß zu geben, damit er um 17.30 Uhr fünf Minuten vorging. Der Alte, der die Uhr jeden Morgen aufzog und neu stellte, konnte nicht so dumm sein, dass er dies nicht bemerkte. Aber darüber wurde nie gesprochen. Als der Meister einmal auf dem Weg ins Vorderhaus am Arbeitsplatz eines Gesellen vorbeikam, tadelte er die Art, wie dieser einen Stuhl mit Ziernägeln beschlagen hatte, und verlangte, den Beschlag zu ändern. Kaum war er zur Türe hinaus, erklärte der Geselle, er lasse sich nicht verscheißern und werde den Stuhl nicht mehr anrühren. Als der Meister zurückkam, sagte er: „Herr Eckstrom, ist es jetzt richtig?” - „Warum nicht gleich so, mein Herr!” Ich musste mir etwas in den Mund stopfen, damit ich vor Lachen nicht laut aufschrie. – Einmal wurde ich mit diesem Gesellen nach Pirmasens geschickt, um in der Wohnung eines Schuhfabrikanten einen Teppich zu verlegen. Einer unserer Innenarchitekten hatte den betreffenden Raum zu diesem Zweck ausgemessen. Er war etwa zwölf Meter lang, knapp vier Meter breit und hatte in der Mitte einen schmalen Durchgang. Es hätte genügt, wenn der Architekt die jeweils größte Länge und Breite festgehalten hätte. Stattdessen zeichnete er jedes Winkelchen auf, das beim Verlegen ausgeschnitten werden sollte. Wir legten den - ziemlich harten und schweren - Teppich an einer Breitseite des Raumes an, rollten ihn bis zur Mittelwand aus, schnitten ihn dort ein und legten ihn dann auch im zweiten Teil des Raumes aus. Der Teppich jedoch war zu kurz, er reichte nicht ganz in eine etwa 25 cm tiefe Fensternische. Ich wollte mich gleich verkriechen, denn der Teppich war nun verschnitten und hätte ersetzt werden müssen. Aber der Geselle beruhigte mich und meinte, er werde das schon machen. Noch erschrockener war ich, als gleich darauf der Fabrikant den Raum betrat. Er ging umher und sah nachdenklich auf den Boden. Schließlich sagte er: „Warum ist der Teppich zu kurz?” - „Wo -?”, fragte der Geselle frech mit erstaunter Miene. Das verunsicherte den Kunden so sehr, dass er fast zaghaft meinte: „Der Teppich reicht doch nicht bis in die Fensternische.” - „Ich sehe nicht ein”, antwortete der Geselle mit sicherer Stimme, „dass wir in der Mitte die schönsten Stücke übrig haben und wegwerfen, und Sie zahlen für die Nische zusätzlich teuren Teppich!” - „Das sehe ich auch nicht ein”, sagte der Fabrikant, und zufrieden ließ er uns mit der Stückelei unter dem Fenster allein. Außer während der allgemeinen Schulferien musste ich jede Woche einmal in die Gewerbeschule. In den ersten Jahren hatten wir Lehrer, die von Polstern und Dekorieren keine Ahnung hatten. Einer war Spezialist für Leder. Er konnte einem stundenlang erzählen, wie man irgend ein seltenes Schlangenleder gerbt. Aber die meiste Zeit stand er an der Tafel und konstruierte geometrische Figuren, zum Beispiel ein gleichseitiges Fünfeck, ohne anzudeuten, warum dies für Polsterer- und Dekorateur-Lehrlinge von Bedeutung sein könnte. Bei diesem Unterricht ging es laut zu, und auch für diese Lehrer war es selbstverständlich, die Lehrlinge zu schlagen. Obgleich ich ein verhältnismäßig aufmerksamer Schüler war, gab mir einer eine - aus meiner Sicht ungerechtfertigte - Ohrfeige, die ich in meiner Wut nicht vergessen habe. Dieser Lehrer schien zu denken, es sei für uns nützlich, wenn er uns seine „Weltanschauungen” vermittelte. Er erzählte beispielsweise von einem indischen Gott Krischna, der als Vorbild für die Lehre von Jesus Christus gedient habe. Denn das Neue Testament sei ein von schlauen Leuten aus anderen Religionen zusammen- geschriebenes Märchen. Dann mussten wir uns anhören, wie ihn kurz vor dem Kriege sein Fiat-Topolino mühelos die Pass-Straße zum Großglockner hinaufgebracht habe. Undsoweiter. Ein anderer Lehrer glaubte wohl, unsere beruflichen Qualitäten zu steigern, indem er uns Denksport-Aufgaben vorlegte. Etwa diese: „Ein ‘Bücherwurm’ frisst sich von der ersten bis zur letzten Seite eines zweibändigen Werkes durch. Wie viele Zentimeter hat er zurückgelegt, wenn die Buchdeckel einen halben Zentimeter, die inneren Teile der Bände jeweils fünf Zentimeter dick sind?” So stahlen diese unfähigen Pädagogen den Lehrlingen die Zeit, in der sie etwas Brauchbares hätten lernen können. Erst im dritten Lehrjahr wurden wir von einem Fachmann unterrichtet, der in unserem Beruf als Geselle, vielleicht sogar als Meister gearbeitet hatte. Hier erhielten wir Materialkunde, auch Stilkunde, lernten die Geschichte unseres Berufes kennen und bekamen Einblick in die Kalkulation der Arbeiten. Statt Fünfecke zeichneten wir Grund- und Aufrisse von Sesselgestellen, neben isometrischen Darstellungen wurden auch perspektivische geübt. Nur einmal wurde der Fachunterricht vernachlässigt, weil dieser Lehrer etwas Privates erzählen wollte: Als im Juni 1950 der VfB Stuttgart Deutscher Fußballmeister wurde, eröffnete er uns, dass er über zehn Jahre erster Vorsitzender des Vereins gewesen sei und dass dieser Erfolg vor allem auf der kontinuierlichen Führung des Vereins beruhe. Das kam mir damals sehr seltsam vor, aber heute verstehe ich es besser. An diesem Vormittag wurde nur über den VfB gesprochen. Werkstattunterricht hatten wir jede zweite Woche, und zwar nachmittags im Anschluss an den theoretischen Unterricht. Wenn ich nur theoretischen Unterricht hatte, ging ich anschließend nach Hause, aß etwas und musste dann noch in die Werkstatt, obgleich ich dort erst um halb vier ankam. Einmal hatte ich in der ersten Woche nach den Sommerferien nur theoretischen Unterricht. Als ich nachmittags mit dem Fahrrad von zu Hause losfahren wollte, begegnete ich meiner Nachbarin, einem jungen Mädchen von vielleicht dreizehn Jahren. Plötzlich hatte ich keine Lust zur Firma zu fahren und unterhielt mich für den Rest des Nachmittags mit diesem schönen Kind. Ich hoffte, dass es meinem Meister wegen der Ferien nicht auffallen würde, wenn ich zweimal hintereinander an meinem Gewerbeschultag nachmittags nicht in der Werkstatt erschien. Als ich dann eine Woche später tatsächlich Werkstattunterricht hatte, kam der Direktor der Schule in die Schul-Werkstatt und suchte einen Alwin Binder. Ich stellte mich vor und dachte, dass hier nichts mehr zu retten sei. Er fragte: „Wo waren Sie letzten Montagnachmittag?” Ich sagte trocken: „Herr Direktor, da habe ich einen Blauen gerissen.” Dieser Mann schaute mich ein paar Sekunden an und rief dann auf mich zeigend in den Raum: „Schüler, seht euch den an! Das ist ein Mann, der steht zu seiner Sache.” Und während er einen Vortrag über meine guten Eigenschaften hielt, flüsterte ich zu einem Freund: „Das wird morgen eine lustige Geschichte geben.” Der Direktor kehrte sich mir zu und sagte: „Das gibt morgen überhaupt nichts. Sofort rufe ich Ihren Meister an und sage ihm, dass Sie aus organisatorischen Gründen zweimal hintereinander Werkstattunterricht hatten!” Weder am andern Tag noch sonst jemals hat mein Meister darüber gesprochen. Ich aber hatte das Gefühl, dass er mir von damals an nicht mehr ganz traute. Vermutlich hat ihm der Direktor den Fall geschildert wie er war und ihn gebeten, mir nichts davon zu sagen. Mit der Gesellenprüfung, die ich noch als Sechzehnjähriger ablegte, war nicht nur die Lehrzeit, sondern auch meine Schulpflicht zu Ende.

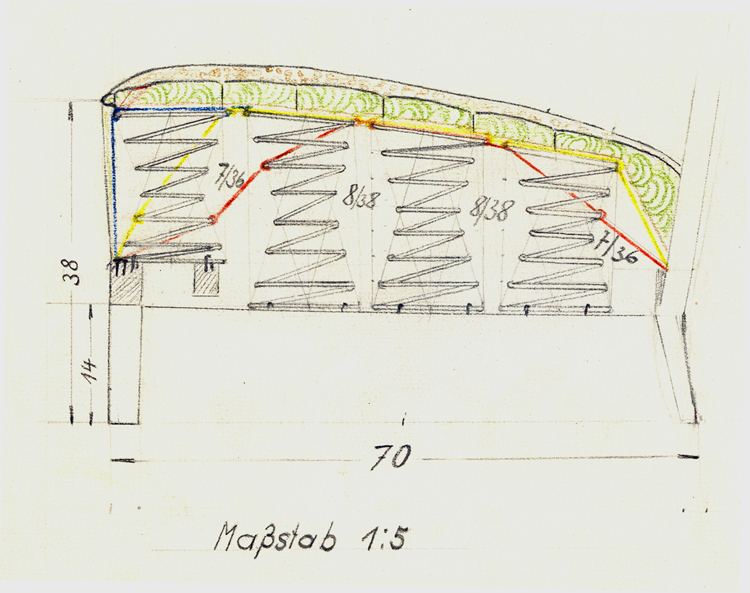

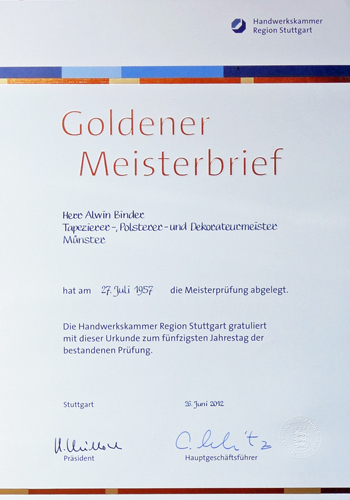

Aufbau des für die Gesellenprüfung verlangten Polstersitzes Die Gesellenprüfung zu bestehen, war nicht schwer. Man konnte meinen, Handwerksmeister und Handwerkskammer hätten sich darauf verständigt, dass Lehrlinge billigste Arbeitskräfte sind, die man rücksichtslos ausbeuten kann. Niemand wäre auf die Idee gekommen, einem Meister die Lehrbefugnis zu entziehen, wenn ein Lehrling bei ihm nichts lernt. Manche schienen zu meinen, handwerkliche Fertigkeiten ließen sich abschauen. Das habe ich schon als Lehrling bezweifelt und ein paar Jahre später folgendes „Gedichtchen” gemacht: In der Praxis ist vieles anders Ganz abgesehen davon, dass viele Meister selber Pfuscher waren, bei denen nichts Rechtes abzuschauen war. Wie habe ich nun selbst doch noch polstern gelernt? Zu Beginn des neuen Jahres fehlten meistens die Aufträge, und das war dann die Zeit, wo die Lehrlinge sich an ein Flachpolster, einen Hocker und später an einen Sesselsitz wagen durften. Der Meister verlangte von den Gesellen höchste Qualitätsarbeit (obgleich er selber keine Kante stecken und garnieren konnte, die an den Ecken nicht weggelaufen wäre). Und ein Lehrling sollte sofort alles kapieren. Er zeigte ihm ein paar Arbeitsgänge auf einmal, und wenn er es nicht gleich ebenso konnte wie er, wurde geschrien: „Ich zeige es dir gern einmal, ich zeige es dir auch zweimal, ich zeige es auch gern hundertmal, aber Hergottsdonnerwetter Sakrament, dann muss es endlich sitzen.” Wenn man Pech hatte, bekam man bei dieser Gelegenheit ein paar Ohrfeigen. Dass ich so nichts lernen konnte, war mir bald klar, und ich suchte nach einem Ausweg. Es wurde von uns Lehrlingen verlangt, dass wir erst nach Hause gingen, nachdem wir den Meister um Erlaubnis gefragt hatten. Wenn der im Vorderhaus beim Chef oder bei Kundschaft war, konnte es sehr lange - manchmal Stunden - dauern, bis wir Feierabend hatten. Ich benutzte diese Zeit, um an einem geeigneten Arbeitsstück eines Gesellen weiter zu polstern. Obgleich ich manchmal Fehler machte und meine Arbeit wieder rückgängig zu machen war, beschwerte sich nie jemand. Dabei habe ich polstern gelernt, und zwar so gut, dass ich bei der Gesellenprüfung den ersten Preis bekam. Mein Lehrmeister hatte meine Lehre nur mit „gut“ bewertet, er selber freilich hätte als Lehrmeister die Note „mangelhaft“ verdient. Als junger Geselle hatte ich einen Stundenlohn von 1,-- DM. Davon gingen neben den Steuern Beiträge zur Krankenkasse sowie zur Sozial- und Arbeitslosenversicherung ab. Dagegen bekam man eine Zulage von ein paar Pfennigen in der Woche für die Abnützung des Werkzeugs, das der Polsterer selbst zu stellen hatte. Von den 47 ½ Mark blieben netto knapp 40 Mark übrig. Ich schätze, dass damals, 1951, die bestbezahlten Gesellen höchstens 70 Pfennige mehr verdienten. Da ich fast nur polstern gelernt hatte, suchte ich mir schon nach sechs Wochen eine neue Stelle, um mit den anderen Arbeitsbereichen des Berufs vertraut zu werden. Dort lernte ich vor allem, wie man Matratzen aller Art anfertigt, Stragula verlegt und Einkaufstaschen repariert. Mein neuer Meister war ein kleiner Mann von fünfzig Jahren, der das Erdgeschoss seines zerstörten Hauses wieder aufgebaut und dort neben dem Laden eine kleine Werkstatt eingerichtet hatte, in der es für vier Gesellen und einen Lehrling fast zu eng war. Es wurden alle Sparten des Berufs abgedeckt, aber die ‘Außenarbeiten’, die ich eigentlich lernen wollte, machte der Meister zusammen mit dem Lehrling gewöhnlich selbst. So kam es, dass ich auch in diesem Betrieb mehr polsterte, als mir lieb war. Als jüngster Geselle bekam ich meistens die Arbeiten zugeteilt, die die anderen nicht machen wollten: Alte Chaiselongues, alte Matratzen und alte Bettroste, die aufzuarbeiten waren. Und zur Abwechslung durfte ich Stragula verlegen. Dieser Linoleum-Ersatz wurde vor der Werkstatt in Bahnen zugeschnitten, dann auf einen von Hand zu ziehenden Pritschenwagen gelegt und zur Kundschaft gefahren. Meine Arbeitsstätte war nun nicht mehr in der Innenstadt, sondern in einem am Hang gelegenen Vorort Stuttgarts, und so war diese Transportart oft - selbst wenn zwei Personen den Wagen zogen - eine Schinderei. Denn auch schwere Polstermöbel mussten auf diese Weise ausgeliefert werden. Daran sieht man, dass dieser Meister von Kalkulation nicht viel verstand. Denn ein kleiner Lieferwagen hätte sich schon nach kurzer Zeit amortisiert. Vielleicht hatte er Angst vor der Führerscheinprüfung. Mir war es jedenfalls peinlich, als Geselle mit einem Handwagen durch die Straßen zu ziehen. Auch schämte ich mich für die Firma, zumal die Konkurrenz im Lieferwagen fuhr. Der Meister freilich hatte zu seiner Kundschaft ein eigenes Verhältnis. Da er sich keine Namen merken konnte, sprach er alle Menschen mit Herr oder Frau Dings an. Wusste er noch die Endung des Namens, dann waren es etwa Frau Dingsbauer oder Herr Dingsstein. Um seiner Kundschaft im Gedächtnis zu bleiben, war er in mehreren Vereinen Mitglied, auch im Gesangverein, obgleich er kaum singen konnte. Da er sehr klein war, stand er in der vordersten Reihe. Und diesen Platz benützte er bei der Gesangsaufführung dazu, im Publikum nach Leuten Ausschau zu halten, die er kannte. Denen blinzelte er zu und begrüßte sie zwar stimmlos, aber doch erkenntlich mit Herr oder Frau Dings. War er auf Kundschaft und die von ihm angefertigten und aufgehängten Vorhänge waren zu lang, sagte er zum Kunden, das liege an der Luftfeuchtigkeit und werde sich ändern; waren die Vorhänge zu kurz, sagte er dasselbe. Und niemand hat ihm die Vorhänge wieder zurückgegeben. Auch bei ihm habe ich gesehen, was der Satz bedeutet, dass Frechheit siegt. Wenn beim Zuschnitt von Stragula die Rolle ausging, griff er zur nächsten Rolle, unbekümmert darum, ob die neue Bahn von der gleichen Farbe wie die alte war. Ich war dabei, wie ein Kunde darüber erstaunte, dass sich mitten im Raum die Farbtönung veränderte. Der Meister sagte nur: „Das gleicht sich an durchs Wachsen.” (Er meinte die Behandlung des Bodenbelags mit Bohnerwachs.) So etwas konnte er nur deshalb überzeugend aussprechen, weil er selbst daran glaubte. In seinem Laden, der an einer Straßenbahnhaltestelle lag, führte er auch Leder- und Lederersatzwaren, aber auch sonstigen Kleinkram, um dadurch Kundschaft in seine Verkaufsräume zu bringen. Er selbst hatte die Sattlerei gelernt und konnte sehr schnell mit zwei Nadeln nähen. Da wir Gesellen dies nicht konnten, fühlte er sich uns weit überlegen, obgleich er von Polsterei nur wenig verstand. Am Samstagvormittag wurden Lederwaren repariert, und weil dabei nichts zu verdienen war, war dafür der jüngste Geselle gut. Seither verstehe ich etwas von Reißverschlüssen und vom Umgang mit Nieten. Eines Tages berichtete ein Vertreter, dass eine Stuttgarter Firma, die auf Ausstellungs- und Festdekorationen spezialisiert sei, einen jungen Gesellen suchte. Da zu dieser Zeit ein wenig Flaute war, war niemand traurig, als ich die Stelle wechselte. Während der fünfzehn Monate, die ich in dieser Firma war, habe ich in der Woche 45 Mark netto verdient. Die anderen drei Gesellen im Alter von 22, 23 und 42 Jahren kamen auf 55, 60 und 72 Mark. Ich einigte mich mit dem Chef der neuen Firma auf einen Stundenlohn von DM 1,23, und zwar in einem kleinen Laden, den er im Zentrum von Stuttgart eingerichtet hatte. Die Werkstatt lag etwas abseits. Dieser Chef war Kaufmann und hatte wenig Ahnung von unserem Beruf. Das Geschäft war von seinem Vater gegründet worden; der lieferte bei Großveranstaltungen im Dritten Reich die entsprechenden Dekorationen. Nur widerwillig war der Sohn in den Betrieb eingestiegen, denn er war immer angewiesen auf den Rat von Fachleuten. Nicht lange vor meiner Zeit hatte er einen Meister von 27 Jahren eingestellt. Dadurch fühlten sich drei vierzig-, fünfzig- bzw. sechzigjährige Gesellen, wovon die beiden älteren schon über zwanzig Jahre in der Firma waren, zurückgesetzt. Wie man mir schon beim Einstellungsgespräch sagte, war das Ziel der Firmenpolitik, eine möglichst junge „Truppe” aufzubauen, die sich voll für die Firma einsetzte. Das bedeutete - was ich allerdings erst später bemerkte - die Bereitschaft zu Überstunden zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich war also in eine Firma eingetreten, ohne vorher die Werkstatträume gesehen zu haben. Es traf mich beinahe der Schlag, als ich zum ersten Mal zur Arbeit erschien. Zuerst fand ich die Werkstatt nicht, weil ich nicht an die Möglichkeit dachte, sie könnte im Souterrain sein. Aber so war es. Man brauchte den ganzen Tag elektrisches Licht. Am liebsten wäre ich gleich wieder gegangen. Aber wohin? Die beiden ältesten Gesellen waren mit Polsterarbeiten beschäftigt. Als ich sah, wie sie arbeiteten, konnte ich nicht anders und sagte - mit meinen achtzehn Jahren - zu ihnen: „Ihr seid alle Pfuscher!” Dem ältesten, Herrn Schmolz, habe ich freilich Unrecht getan. Er gab sich von da an einen Ruck, und bald zeigte sich, dass er viel mehr vom Polstern verstand als ich, und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er wollte von mir gesiezt sein, aber ich ließ mich von ihm duzen. Zu dieser Zeit war er bereits invalidisiert, aber der Chef konnte ihn, wenn es viel Arbeit gab, immer wieder bewegen, auszuhelfen. Mir kam er so gesund vor, dass ich dachte, seine Krankheit sei nur vorgetäuscht. Aber auch hier musste ich ihm Abbitte leisten, denn plötzlich war er tot. Durch folgende Verse wollte ich sein Andenken bewahren: Dem toten Kollegen Wir waren immer gute Freunde, Du warst mir immer überlegen Manchmal, ich muss es eingestehen, Und nun, ich kann es nicht begreifen, Wir bleiben immer gute Freunde, Der fünfzigjährige Kollege, Herr Stock, verstand vom Polstern dagegen sehr wenig und war auf diesem Gebiet ein Pfuscher. Aber sonst war er ein freundlicher und lieber Mensch. Als junger Geselle hatte er in der Staatsoper - ich vermute in der Kulissenabteilung - gearbeitet und pfiff und sang, wo es ging, Opernarien. Seine Domäne war die Dekoration. Und zwar Dekoration im großen Stil, wie sie zum Beispiel bei Künstlerbällen oder in den Bierzelten beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen gefragt war. Diese Zelte waren mit bunten Stoffbahnen - zu den Farben der jeweiligen Brauerei passend - zu schmücken, und zwar so, dass sie in drei bis vier Bögen jeweils rechts und links vom First zur Seite geführt wurden. Dort befestigte man sie mit Hilfe einer etwa fünf Meter langen Dachlatte, auf die sie mittels Pappstreifen aufgenagelt waren, an den Pfeilern, die sozusagen Mittel- und Seitenschiff des Bierzeltes trennten. Auch die anderen Bögen wurden dadurch gebildet, dass man die Stoffbahnen auf Dachlatten nagelte und diese dann an längs durch das Zelt gespannten Drahtseilen befestigte. Nun kann man sich denken, wie viel dabei zu nageln war, denn Tacker wurden dazu nicht verwendet. In meinem ersten Jahr auf dem Volksfest wurden von den Stuttgarter Brauereien nicht wie später vier, sondern nur zwei Zelte aufgestellt. Aber sie waren größer. Anders als in München hatten in Stuttgart die Zelte keinen Holzboden, sondern es wurden dünne Pfähle in die Erde geschlagen, auf die man unmittelbar vor Beginn des Festes die Sitz- und Tischbretter nagelte. Das bedeutete, dass die ganze Dekoration über diesen wie Spieße aus der Erde sprossenden Pfählen zu machen war. Einen Sturz hätte man wohl nicht überlebt. Als besondere Schwierigkeit kam bei meinem ersten ‘Einsatz’ hinzu, dass der letzte Bogen sehr groß war und dadurch an der letzten Dachlatte sehr viel Stoff hing. Außerdem musste diese Latte sehr hoch oben angenagelt werden. Zwei Gesellen nahmen jeweils das Ende einer Latte in die Hand und stiegen dann auf Holz-Leitern nach oben, die an den Pfeilern anlehnten. Die Stoffbahnen waren so schwer, dass sie einen nach hinten zogen, und die Holmen der Leiter wurden oben so dünn, dass sie sich zum Pfeiler hin durchbogen und man also nur noch mit den Zehenspitzen auf den Sprossen stehen konnte. Und nun musste die Latte an den Pfeiler gedrückt und festgenagelt werden. Das war fast unmöglich. Wir halfen uns dadurch, dass wir die Latte mit dem Kopf festhielten, mit einem Arm den Pfeiler umfassten und dann mit der freien Hand den – in der Latte schon befestigten - Nagel vollends einschlugen. (Bei mir stellte sich später heraus, dass ich in großen Bereichen des Gehörs nicht höre. Die Ärzte fragten mich, ob ich mit starkem Lärm zu tun gehabt hätte, und da fiel mir das Dröhnen dieser Hammerschläge ein.) Obgleich sich die von uns angenagelten Latten durchbogen, entschied Herr Stock, dass ein Nagel auf jeder Seite vollauf genüge. Natürlich gab es noch sehr viel anderes zu tun, als die großen Stoffbahnen aufzuhängen. Zum Beispiel mussten auch über die ‘Seitenschiffe’ Stoffe gespannt werden, große Bilder wurden angebracht, Pfeiler mit Stoff umwickelt, Nischen für ausgesuchte Gäste dekoriert, usw. Meistens arbeiteten wir die Nacht vor der Eröffnung des Festes durch, und wenn am späten Vormittag der Oberbürgermeister vorne zum Zelt hereinkam, um anzuzapfen, schlichen wir mit unseren Leitern auf der gegenüberliegenden Seite hinaus. In diesem ersten Jahr teilte der Chef großzügig Biermarken aus und lud uns gleich nach der Eröffnung zu einem zünftigen Essen im Bierzelt ein. Während wir anderen bis in den Nachmittag hinein lustig zusammensaßen, hatte sich Herr Stock unbemerkt davon gemacht. Er hatte lange vor uns bemerkt, dass es windig wurde, und an Folgen gedacht, von denen ich nichts ahnte. Es fing an zu regnen und zu stürmen, und wir wurden gebeten, aufs Zeltdach zu steigen und die ein paar Stunden zuvor angebrachten Fahnen aus Sicherheitsgründen wieder herunter zu holen. Das war schon abenteuerlich genug. Unterdessen trieb das Unwetter die Menschen in die Bierzelte, und auch der Sturm drängte sich hinein, ergriff die bunten Stoffe und zerrte daran, so dass sich nach und nach die Nägel lösten und jeweils fünf Bahnen heruntersegelten, bis sie sich nicht weit über den Köpfen der Bierzelt-Besucher einpendelten. Obgleich die Leute in den überfüllten Zelten zu jedem dieser Niedergänge jauchzten und die Musikkapelle gelegentlich einen Tusch einstreute, hing mit den farbigen Stoffen auch alles Festliche herunter. Also mussten wir unsere langen Holzleitern mit ihren dünn auslaufenden Holmen holen und uns damit durch die Menge zwängen. Wir waren nun die Attraktion des Festes und wurden frenetisch beklatscht, wenn wir die Leitern hochkletterten und wenn wir wieder eine Latte angenagelt hatten. Niemand von diesen Leuten ahnte etwas von der Gefährlichkeit und von der Angst, unter der die Nägel eingeschlagen wurden. Damals habe ich mir vorgenommen, Herrn Stock bei solchen Gelegenheiten nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Das größte Hotel Stuttgarts, das am Schlossplatz gelegene Hotel Marquardt, renovierte Mitte der fünfziger Jahre seine Bar. Dieses Hotel hatte einen eigenen Architekten und einen eigenen künstlerischen Berater. Als die Bar fertig war, waren diese beiden Herren in Ungnade gefallen. Denn die Bar wirkte mit ihren rosafarbenen Wänden so langweilig, dass die jungen Besitzer des Hotels die Sache selber in die Hand nahmen und unsere Firma beauftragten, die Wände der etwa zehn Meter langen und sechs Meter breiten Bar mit dem neuen, in den Fünfziger Jahren viel verwendeten Bezugs- und Dekorationsstoff Acella zu bespannen, eine Stirnwand in Gold, die anderen Wände in schwarz. Und zwar sollte die Bespannung in Rauten abgenäht und an den Schnittpunkten mit großen Ziernägeln in den jeweils entgegengesetzten Farben der Wände zusätzlich befestigt werden. Niemand von uns hatte mit diesem neuen Material aus Plastik Erfahrung und wollte sich bei diesem riskanten Auftrag die Finger verbrennen. Schließlich blieben ich und Albrecht, ein Lehrling übrig. Dieser Lehrling stammte aus einer württembergischen Kleinstadt, in der sein Vater ein größeres Tapezierergeschäft besaß. Nach der Mittleren Reife wollte er Innenarchitekt werden. Er konnte keinen Gebrauchs- gegenstand sehen, ohne ihn verbessern und verschönern zu wollen: Der geborene Produktformer und bei diesem Auftrag der ideale Arbeitspartner. Wir beide machten uns an die Arbeit, die sehr schnell gemacht sein sollte. Das Acella ließ sich besser nähen und absteppen, als wir gedacht hatten, und so zogen wir in das Hotel, um auf den neuverputzten und -gestrichenen Wänden Dachlatten anzubringen, Maschendraht aufzunageln und mit Glaswolle abzupolstern. Die Bespannung gelang tadellos, alle waren begeistert, ich entdeckte unter der Zimmerdecke nur noch einen Heftnagel, der nicht ganz eingeschlagen war. Ich stieg hinauf, nahm meinen Hammer aus der Tasche und zog dabei auch den Geißfuß mit heraus. Der stürzte hinunter und riss in die Bespannung der Längswand einen etwa fünfzehn Zentimeter langen Schlitz. Ich glaube, nur Kollegen, denen etwas Ähnliches passiert ist, können sich vorstellen, wie ich mich bei dem Gedanken fühlte, die Bespannung dieser Wand müsse wieder abgenommen werden. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Schlitz genau an der Stelle war, wo ein Aquarium in die Wand eingelassen werden sollte. Nach zwei Jahren in dieser Firma ging ich wieder zu der Möbelfabrik zurück, wo ich gelernt hatte. Denn polstern war mir von allen Arbeiten des Berufs die liebste. Aber schon bald veränderte sich diese Arbeit aufgrund der neuen Materialien Schaumgummi und Schaumstoff grundlegend. Als ich in die Lehre kam, arbeitete ein Geselle an einem großen Sofa an die 50 Stunden. Solche Möbel wurden 1957 gar nicht mehr gemacht. Mehr und mehr klebte man Materialien zusammen und dann den Stoff darauf, und das Möbelstück war in ein paar Stunden fertig. Man hatte die Spritzmaschine beinahe mehr in der Hand als Hammer und Nadel. Das veranlasste mich nach meiner Meisterprüfung, in Stuttgart das Abendgymnasium zu besuchen und schließlich zu studieren. Zum letzten Mal arbeitete ich als Polsterer während der Semesterferien, und zwar bei meinem alten Lehrmeister. Schon während meiner Lehrzeit hatte er immer wieder verkündet, er werde nicht bis fünfundsechzig arbeiten, sondern beim Vertrauensarzt so geschickt eine Krankheit simulieren, dass dieser ihn vorzeitig in die Rente schicken müsse. An dieser Vorstellung konnte er sich geradezu berauschen. Und nun, etwa zwölf Jahre später, war dieser Zeitpunkt der Untersuchung gekommen. Am Tag davor war er ganz sicher, dass er sich das Richtige zurechtgelegt hatte. Als er am übernächsten Tag wieder in der Werkstatt erschien, machte er einen nieder- geschlagenen Eindruck und ließ nichts von sich hören. Schließlich fragte ich am Nachmittag, wie es denn gestern gegangen sei. Der Vertrauensarzt hatte von sich aus den Meister sofort in Rente geschickt. Unter diesen Voraussetzungen hätte er nun gerne bis Fünfundsechzig gearbeitet, aber dieses Alter hat er nicht erlebt. |

|

| [Home] [Lebenslauf] [Publikationen] [Ausstellung I] [Austellung II] [Möbel] [Lehrjahre] [Fotogalerie I] [Fotogalerie II] [Aktuelles] |